Vulgarisation et extériorisation des savoirs : du devoir au plaisir

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Arnaud Mercier, Professeur en Information-Communication à l’Institut Français de presse (Université Paris 2 Panthéon-Assas), Auteurs historiques The Conversation France

L’enquête « Enseignants-chercheurs : quelle place dans la cité ? » lancée par The Conversation France en 2020, en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a suscité un réel intérêt dans la communauté des chercheurs puisque plus de 4 480 personnes ont répondu au questionnaire en ligne sur l’extériorisation des résultats de la recherche, dont 89 % n’ayant jamais écrit pour notre site. 48 % sont des enseignants-chercheurs, 27 % des chercheurs, 24 % des docteurs ou doctorants, et les différents champs disciplinaires sont bien représentés (15 % en sciences médicales, 15 % en Sciences sociales, 14 % en sciences de la vie 12 % en sciences humaines, 10 % en mathématiques, 7 % en sciences de l’ingénieur, notamment).

Sur le principe, 3 844 (85,8 %) de ces répondants estiment souhaitable, et 547 (12,2 %) plutôt souhaitable, que des travaux scientifiques soient partagés avec le plus grand nombre. L’objet de cette étude est de tester toute une série de motivations à participer ou pas à des dispositifs d’extériorisation des savoirs (médias, rencontres avec des professionnels ou des décideurs politico-administratifs, interventions en milieu scolaire, débats avec le grand public…).

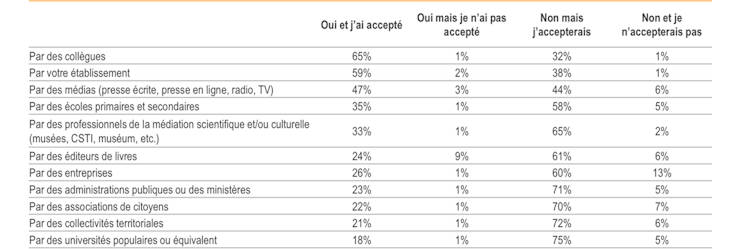

Plusieurs hypothèses étaient testées, et l’ampleur des réponses donne une appréciation intéressante des choses, même si cette étude a peut-être suscité une participation plus importante de ceux motivés à le faire que celles et ceux qui investissent moins ces activités (1 568 répondants, soit un tiers n’ont pas partagé leurs travaux de recherche hors du champ académique dans les trois dernières années). Pour les autres, 1933 (43 %) ont par exemple déjà donné une interview dans un média généraliste, et presque tous se disent prêts à le refaire alors même que 1214 pensent que les médias grand public ne sont pas adaptés à l’exposition des résultats des travaux de recherche. 65 % des répondants ont déjà participé à̀ une conférence ou une table ronde ciblant des professionnels, 59 % à un café des sciences ou à̀ une université populaire, 23 % à une conférence, table ronde ciblant le grand public (festival, conférences, ateliers), 16,5 % en milieu scolaire. Tous ces résultats montrent que ces pratiques ont déjà bien infusé dans les communautés académiques. (Document 1).

À travers ces réponses, se dégagent souvent de larges majorités d’opinion. Ainsi 93 % des répondants souhaitent faire ou refaire une activité d’extériorisation, 77 % jugent très important de sortir de leurs murs académiques pour « nourrir l’esprit critique du public » et 21 % assez important. Plusieurs autres motivations testées aboutissent à des réponses aussi unanimes (Document 2).

Par ailleurs, 1 650 répondants ont laissé un verbatim dans notre questionnaire. Cela constitue un très riche corpus pour comprendre, avec les propres mots des chercheurs, la diversité de leurs motivations à aller à la rencontre d’interlocuteurs non scientifiques pour exposer leurs connaissances.

Pour synthétiser cette richesse des données quantitatives et aussi qualitatives, on peut classer ces témoignages en suivant 11 mots-clés afin de cerner non seulement des motivations variées, mais des niveaux de justification différents, en distinguant les enthousiasmes liés aux huit premiers mots (devoir, évidence, plaisir, gratification, stimulation, reconquête, prosélytisme, engagement) puis des inquiétudes et amertumes que traduisent les trois derniers termes (posture défensive, contrebalancement des médias, frustration) qui feront l’objet d’un second article.

Un devoir

Si 44 répondants sur 1 650 utilisent le mot « devoir », (« on a un devoir de transmission de la connaissance »), ils sont des centaines à définir leur participation à des dispositifs de science hors les murs comme « une quasi-obligation morale ». Une cinquantaine évoquent explicitement le financement de la recherche et des enseignants-chercheurs par « l’impôt », « l’argent public », les « contribuables », ce qui donnerait l’obligation de faire retour vers ceux qui sont de facto nos financeurs. « Rendre au public ce que le financement public permet de faire ». « La recherche publique est financée par les citoyens. C’est notre absolu devoir de la leur rendre accessible ». Il faut aussi montrer « que la recherche est indispensable à la société et qu’elle obtient des résultats » dit cet enseignant-chercheur en sciences de l’univers.

Dans le même esprit, on trouve une trentaine de répondants qui mobilisent la notion de « mission » et associent la vulgarisation/extériorisation à une des composantes de leur « mission de service public » qu’ils revendiquent. Dès lors, « l’implication du chercheur dans la cité est fondamentale », car « la connaissance doit percoler dans la société et il s’agit d’une des missions du métier ». Au rang de ces missions d’extériorisation figure la « formation des élus et des citoyens », les « échanges indispensables avec les associations de patients », l’utilité pour « les collectivités locales »…

Cet esprit de devoir est résumé par un professeur émérite en sciences humaines, sous forme d’un slogan : « Un enseignant-chercheur est d’abord et avant tout un citoyen. La Recherche appartient à Tous ». Voilà pourquoi 91 % des répondants sont contre l’idée qu’ils « doivent rester concentrés sur leurs activités de recherche et ne pas intervenir dans la cité ».

Une évidence

En complément de cet idéal de devoir, plusieurs expressions sont employées par les chercheurs pour signifier que l’ouverture vers d’autres sphères que le monde académique sonne comme une évidence. « Cela me paraît essentiel et évident » dit une chercheuse en sciences sociales. Pour certains des répondants, le chercheur appartient à la cité (« participer au débat dans la cité va pour moi de soi », « il faut être un “historien dans la cité” »), il est donc normal de sortir des murs pour apporter des savoirs aux citoyens car « une université fermée sur elle-même est un lieu mort ». Les répondants renchérissent : « cela fait partie du job de chercheur ! » ; « C’est une des trois missions de base : chercher, enseigner, partager ». Mieux même, cela surpasse les autres missions : « la diffusion hors du milieu académique est la véritable finalité », « C’est la raison d’être de l’université » dit un chercheur en science de l’ingénieur. « Il s’agit pour moi de la vraie finalité de mes travaux » dit un post-doc en sciences sociales, alors qu’un enseignant en science des milieux naturels n’est « pas convaincu que cela soit une finalité pour le chercheur ».

Un plaisir

L’enthousiasme est un sentiment qui plane sur beaucoup de réponses, à commencer par cette réponse massive aux motivations pour extérioriser ses recherches : 71,5 % jugent que le désir de donner goût à la connaissance est très important, et 25 % assez important. Et les verbatim traduisent ce plaisir associé aux exercices d’exposition de leurs savoirs vers des publics non spécialistes. Le mot plaisir revient dans 30 contributions, avec souvent l’idée d’un « plaisir personnel ». Il s’agit du « plaisir de partager ma passion », dit ce chercheur en sciences physiques, de « partager le plaisir de la recherche », de « faire partager le rêve que procure la recherche » ou encore « donner accès à tous à la joie des découvertes scientifiques », « c’est assez amusant ». C’est un discours professionnel que l’on trouve souvent dans le milieu académique, qui évoque la passion, le sacerdoce, la satisfaction intellectuelle d’apprendre tous les jours. En mobilisant l’idéal de désintéressement. Pas surprenant donc que 55 % des répondants déclarent que la promotion de leurs publications ne motive pas leurs prestations hors des laboratoires. Ce “profit de détachement”, comme dit Pierre Bourdieu, constitue une forme de mythologie professionnelle. Mais elle se retrouve dans la justification de l’extériorisation des savoirs. C’est « parce que j’adore mon métier (malgré les galères administratives de tous ordres) que ça m’éclate d’en parler » déclare une chercheuse en sciences de l’ingénieur.

Une gratification

Plusieurs répondants à notre questionnaire font explicitement référence à un sentiment de satisfaction au fait d’être confrontés à un autre exercice que les usages académiques habituels. « Le contact avec les enfants et le grand public m’apporte beaucoup de satisfaction et de plaisir » dit un biologiste des Bouches-du-Rhône. Les stimulations reçues auprès de ces publics, jugés « attentifs », « intéressés », expliquent le ressenti positif exprimé par certains enquêtés. « Cela peut être gratifiant et stimulant pour l’activité intellectuelle et provoquer de nouvelles réflexions sur l’objectif de la recherche ». Mais plus encore, les chercheurs présentent ces démarches comme un complément professionnel qui booste leur ego. Une mathématicienne profite du questionnaire pour envoyer un coup de pied de l’âne aux collègues : « Contrairement au milieu académique qui est très négatif, sortir du cadre permet une bouffée d’air valorisante. Ça fait du bien ! » L’extériorisation, avec tout le travail préparatoire pour adapter son discours et ses présentations à des non-spécialistes, donne « l’occasion de réfléchir sur le sens de mon travail ». Plusieurs évoquent une reconquête du sens donné à leur travail, alors même que nombreux sont les chercheurs à se plaindre de la montée du bureaucratisme et des tâches administratives et donc de la perte de sens de leur action quotidienne. Aller au contact du grand public « ajoute du sens à nos métiers malmenés par des pénuries de moyens et des excès d’évaluations contre-productives » dit ce chercheur lyonnais en science de la vie. Partager hors les murs « donne du sens à ma recherche », « accroît le sentiment d’utilité sociale ». Alors que l’extériorisation des savoirs est vécue comme une tâche indue par des collègues déjà surchargés, une post-doc marseillaise en science de la vie affirme que cela peut au contraire représenter un resourcement : « cela donne du sens à notre travail, le valorise, nous permet parfois de retrouver confiance et de maintenir notre motivation ».

Une stimulation

La motivation exprimée massivement par les répondants pour aller au-devant d’autres publics est la transmission de leurs savoirs. 73,5 % pensent que cela est très important d’éclairer les choix des citoyens et 22 % assez important. Pourtant, beaucoup reconnaissent que l’extériorisation ne doit pas fonctionner qu’à sens unique. L’enrichissement doit être réciproque. À la question : « Pensez-vous que rendre accessibles au plus grand nombre des travaux scientifiques peut enrichir ses travaux d’un regard citoyen ? », 36 % (seulement) pensent que c’est très important, mais 41 % ajoutent que c’est assez important dans leur motivation. Si l’accord est moins massif que pour d’autres motivations à agir, de nombreux chercheurs insistent néanmoins sur une relation plus égalitaire, plus interactive. Ils et elles soulignent l’intérêt d’être bousculés par des questions inattendues, de pouvoir « prendre le pouls des préoccupations citoyennes », d’avoir « le retour d’un œil “neuf” et non expert ».

Certains louent un échange qui « permet aussi d’alimenter mes propres travaux », un « enrichissement des résultats par ce dialogue ». La vulgarisation n’est donc pas vécue uniquement comme le prolongement d’une posture de sachant, le scientifique allant évangéliser les foules. On perçoit au contraire une forme d’humilité, des chercheurs reconnaissant pouvoir en tirer profit intellectuellement : « C’est toujours intéressant de discuter avec des gens hors du domaine. On peut avoir de bonnes idées à l’issue de ces discussions » dit un enseignant en informatique toulousain. « Je puise du renouveau intellectuel dans la discussion avec des interlocuteurs non académiques » ajoute cette enseignante lyonnaise en sciences humaines. Même le regard des enfants apporte aux chercheurs : « Une belle expérience est de faire des ateliers de réflexion avec des enfants à partir de mon expérience scientifique et des questions qu’ils se posent. C’est très stimulant et j’apprends énormément ».

Un prosélytisme

On connaît le discours de certains chercheurs qui se plaignent amèrement que leur discipline n’attire pas ou plus. Discours relayé par les pouvoirs publics, dans le domaine des sciences notamment, au nom de l’utilité économique pour le pays de continuer à former des scientifiques et des techniciens de bon niveau pour affronter les défis technologiques du futur. Aussi, les dispositifs de type « Fête de la science » ont-ils été créés dans une logique de « pur prosélytisme », pour « susciter des vocations », ce que 51 % des répondants jugent très important (38 % assez important). C’est donc sans complexe, que les chercheurs affichent une ambition de recruteurs dans leurs propos : ils extériorisent leurs savoirs pour susciter « des vocations chez les jeunes », « un intérêt pour la science », pour « motiver les jeunes pour s’intéresser et s’investir dans la science ».

Une reconquête

La circulation des savoirs s’est considérablement démocratisée et accélérée grâce à l’informatisation et à l’internet. C’est une chance formidable pour l’humanité. Elle n’en est pas moins un défi intellectuel et social, car les paroles tentent à s’égaliser, à se confondre. « À l’heure où la désinformation pullule sur Internet, nous avons le devoir de sortir de notre cloisonnement » nous dit un doctorant lorrain en sciences humaines. La posture se veut offensive. C’est un « combat face à la pseudo-science et ses relais de plus en plus importants via les outils de communication modernes (internet, réseaux sociaux…) ».

Si on y ajoute les plateaux des chaînes d’information continue qui digèrent les experts par tablées entières, à coup de débats pas toujours très bien informés, alors on comprend que des scientifiques justifient leurs interventions dans l’espace public au nom d’une sorte de guerre des territoires. Choisir d’aller quand même dans les médias peut être jugé nécessaire pour « valoriser la parole des scientifiques qui sont experts de leur domaine afin de nuancer la pertinence de ceux qui se disent experts (sans l’être) qui ont souvent une démarche intéressée » écrit une chercheuse en sciences humaines. « Si les chercheurs ne répondent pas aux sollicitations, des experts prennent la place, et l’expertise n’est pas la recherche » dit une autre, en sciences sociales. Un combat est donc à mener pour « rétablir la réalité des recherches souvent déformée par les médias ».

Entre les experts autoproclamés sur leurs blogs et réseaux sociaux et les propulsés experts par des médias en mal de chair à experts, nos enquêtés pensent qu’il faut occuper le terrain voire le reconquérir, en descendant de leur chaire académique pour proposer un discours qu’ils jugent plus juste, plus honnête, pas manipulateur (ce qui est au cœur du projet intellectuel de The Conversation depuis sa fondation en Australie et de son ouverture en France il y a cinq ans).

La lutte contre les approximations et les fake news est un argument qui revient très souvent. L’espoir des chercheurs qui vont au-devant du grand public est de « leur donner le goût de la validation “scientifique” des informations, leur éviter de “gober” toutes les fake news », de « contrer toutes les fake news et théories complotistes », « d’armer le citoyen contre les fake news et tout autre type de manipulation », de « lutter contre les préjugés, les idées fausses, etc. ».

Un engagement

Dans un espace public où les paroles publiques profanes et pseudo-expertes concurrencent la définition du vrai et des interprétations fondées en raison, cette posture offensive de reconquête d’une position d’autorité intellectuelle des scientifiques se retrouve non plus pour défendre une certaine idée du savoir et de la science mais pour défendre des idées, des convictions. Le chercheur, par la connaissance acquise, peut penser légitime d’avoir une expertise permettant de comprendre des problèmes, d’identifier des solutions. Il a donc vocation à participer au débat public, 64 % jugent cela très important, et 30 % assez important. Retrouvant la rhétorique du devoir, des chercheurs évoquent la « nécessaire implication dans le débat citoyen » afin de « garantir l’empowerment de la population dans ses prises de décision ».

Dans les messages s’expriment sans fard l’intention de peser sur la prise de décision, d’influencer le cours des choses en faveur de ce que les chercheurs croient juste et conforme à des convictions fondées sur leurs travaux. C’est agir « pour que mes propositions théoriques soient mises en application » dit un chercheur en sciences sociales. Partager largement son savoir doit pouvoir contribuer à « faire pression pour des stratégies innovantes face à certains enjeux (climatiques, économiques, environnementaux..) », à « défendre des points de vue militants qui peuvent être renforcés grâce à certaines conclusions scientifiques », à « influencer le débat public en matière de régulation financière », à faire en sorte « que ma recherche puisse servir aux décideurs publics, aux entreprises et aux citoyens pour une transition écologique ».

Beaucoup de disciplines perçoivent clairement des enjeux sociaux ou sociétaux sur lesquels des chercheurs aspirent à pouvoir interférer. « Je travaille en santé publique et mon objectif est de sensibiliser la population aux résultats de mes études ». « Lutter contre la crise écologique et participer à l’avènement de solution les plus rapides possibles ».

L’ensemble de ces ressorts dynamisent les actions d’extériorisation des savoirs des chercheurs ou enseignants-chercheurs. Pourtant une face plus sombre s’exprime dans notre enquête où affleure de l’amertume, des inquiétudes, des frustrations. Beaucoup expriment une opinion non pas d’opposition au principe de s’ouvrir à celles et ceux qui sont en dehors du champ académique, mais qui se veut critique vis-à-vis du contexte et des conditions de possibilité de s’engager dans ces opérations. C’est l’objet de notre prochain article.![]()